„Der Raum Wörgl war schon immer ein Magnet, ein Drehpunkt in alle Richtungen“, leitete Mag. Wolfgang Sölder, Bereichsleiter der archäologischen Sammlungen am Landesmuseum Ferdinandeum am 14. Mai 2024 seinen Vortrag ein, mit dem er „Streiflichter auf die Besiedelungsgeschichte des Wörgler Raumes“ anhand archäologischer Funde warf. Auf Einladung des Heimatmuseumsvereines Wörgl kamen rund 35 Interessierte zum Kirchenwirt und nützten vielfach die Möglichkeit, vorab einen Rundgang durchs neu gestaltete Museum Wörgl zu machen und sich dabei die noch bis September 2024 präsentierte Sonderausstellung zur Ur- und Frühgeschichte anzusehen.

Altsteinzeitliche Knochenspitzen von Jagdwaffen aus der Zeit um 32.000 v.Chr. in der Tischofer Höhle in Ebbs weisen auf die voreiszeitliche Besiedelung des Inntales hin, das in prähistorischer Zeit längst nicht die heutige Bedeutung für den alpenquerenden Verkehr hatte – damals führten die Wanderrouten über die Berge. So fanden Archäologen Steingeräte am Ziereinersee, in Finkenberg oder in der Wildschönau.

Aus dem Neolithicum (4.800-4.500 v. Chr.) liegen Funde aus Brixlegg, Unterangerberg und Kirchbichl vor. Von der Besiedelung der Mittelgebirgstrasse zeugen Siedlungsreste aus dem Zeitraum von 2.400-1.500 v.Chr. in Angath/First alias Fürth – hier zeigen sich auch Beziehungen zum bayerischen Raum.

Der Nachweis früher Besiedelung im Inntal ist aufgrund häufiger Überschwemmungen schwierig – Funde wie neolithische Hölzer tauchten in sieben Metern Tiefe auf. „In tausend Jahren landete der Inn rund 2,5 Meter Geschiebe auf“, schilderte Sölder die schwierige Ausgangslage für archäologische Grabungen.

Von der Besiedelungsgeschichte zeugen Überreste von Siedlungen, Gräberfelder, aber auch Opferstätten wie in Angath, wo in der Aulandschaft ein Beil gefunden wurde: „Hier befand sich eine alte Furt, sehr früh bestand hier Floßverkehr. Solche Weihegaben waren Bitt- und Dank-Opfer Reisender, für die die Alpen wegen ihrer Schluchten, Steinschläge und Lawinen ein fürchterlicher Ort waren.“ Mit Opferung in Verbindung gebracht werden etwa auch Schwert-Funde, die senkrecht in den Boden gerammt wurden. In der Antike glaubten Griechen wie Römer, dass Seelen, um in die Unterwelt zu gelangen, den Fluss Styx durchqueren müssen, weshalb in diesen Kulturen den Toten Münzen für den Fährmann auf die Augen gelegt wurden. Mit solcherart geopferten Waffen könnten Krieger fürs Jenseits vorgesorgt haben, lautet eine Annahme.

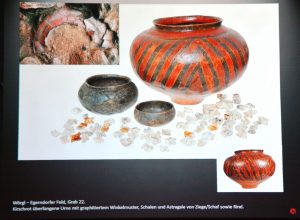

Dokumentiert sind in Tirol spätbronzezeitliche Brandgräberfelder – u.a. in Wörgl und Angath, wo seit zwei Jahren archäologische Ausgrabungen im Zuge der Unterinntalbahn-Baustelle vorgenommen werden. Anhand von Grabbeigaben lasse sich darauf schließen, ob Mann oder Frau bestattet wurde. Zur Besonderheit im Wörgler Raum zählt, dass die Grabbeigaben wie Schwerter oder Schmuck absichtlich verbogen oder zerbrochen wurden.

Archäologische Ausgrabungen in Wörgl

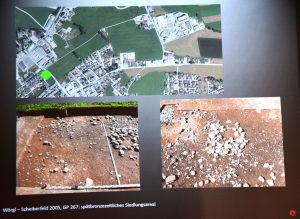

Mit der seit der Bronzezeit nachweislichen Besiedlung des Grattenbergls wird auch das Egerndorfer Gräberfeld in Zusammenhang gebracht, das sich jenseits der Brixentaler Ache befindet, die den Talboden durchschneidet. Bisherige Ausgrabungsflächen und weiteres archäologisches Erwartungsgebiet erstreckt sich entlang der Brixentaler Straße über das Tirol-Milch-Gelände weiter ostwärts und westwärts bis zum Scheiberfeld. In diesem Gebiet ist nicht nur das Gräberfeld lokalisiert, es wurden auch bronzezeitliche Pfostenbauten und Feuerstellen entdeckt.

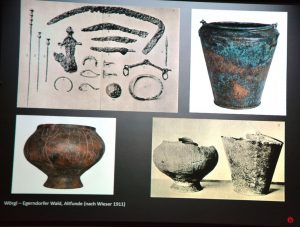

„Die Gräber im Egerndorfer Feld wurden 1838 entdeckt“, berichtete Sölder. 1842 gründete sich daraufhin der Wörgler Antiquitätenverein, der mit Ausgrabungen am Egerndorfer Feld und im Unterkrumbacher Anger, wo die römische Villa Rustica entdeckt wurde, begann. Leider wurden die Funde damals nur unzureichend dokumentiert. Die Villa wurde vermessen, teilweise wurden Funde entnommen, dann wurde sie wieder mit Erde bedeckt. Der Verein löste sich bald wieder auf. Die entdeckten Funde wurden bis ins Jahr 1.200 v.Chr. datiert und 1911 in der Wörgler Markterhebungs-Festschrift vorgestellt.

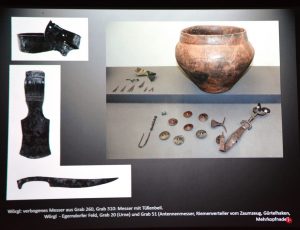

Die Schlägerung des Egerndorfer Waldes 1912, bei der Baumwurzeln gesprengt und der Boden durchpflügt wurde, verursachte schwere Schäden am Gräberfeld. Als in den 1930er Jahren die Egerndorfer Straße verlegt wurde, kamen neuerlich Gräber zum Vorschein. So startete der Prähistoriker Gero von Merhart 1935-37 Ausgrabungen am Egerndorfer Feld. In Wörgl verbliebene Funde fielen nach dem Zweiten Weltkrieg großteils der Plünderung zum Opfer. Die letzte große Ausgrabung erfolgte unter der Leitung von Liselotte Zemmer-Plank von der Uni Innsbruck und Ruth Weber-Majorkovits 1982, wobei auch Fleischbeigaben und Messer entdeckt wurden.

Anhand der Grabbeigaben lassen sich Schlüsse ziehen – bestattet wurden hier teilweise sehr reiche Menschen, die Handelsbeziehungen in entfernte Gebiete wie Oberitalien, Slowenien und Bayern unterhielten. Zu den Wörgler Besonderheiten zählen hallstattzeitliche Spiralnadeln, die nur hier in Hütchenform gebracht wurden und sonst flach verwendet wurden. Zu den archäologischen Funden zählen weiters Nagelkasten und Nägel, die auf den Gebrauch von Wagenrädern hinweisen, sowie Pferde-Trensen.

Bestattungs-Riten

In den Urnen wurde nur ein Teil der Asche des Verstorbenen bestattet. Was mit dem Großteil geschah, dazu gibt es in Wörgl keine Hinweise, wohl aber in Vomp – dort wurde der Leichenbrand ins fließende Wasser geschüttet, vermutlich um damit den Übergang von der Ober- in die Unterwelt zu „gewährleisten“.

In der jüngeren Eisenzeit von 500-100 v.Chr. gilt der Tiroler Raum in der Epoche der Räter als kulturell geeint. Eine Schrift existierte bereits, allerdings wurde sie nicht für die Geschichtsschreibung, sondern nur für die Bezeichnung von Göttern und Besitzern von Gegenständen verwendet.

Die Archäologie dürfte in Tirol die Wissenschaft noch Jahrzehnte beschäftigen – einerseits mit weiteren Grabungen, andererseits mit der Auswertung und Restaurierung bereits gemachter Funde, die sich im Depot stapeln. Von allen Gefäßen wurden übrigens unpräparierte Scherben aufbewahrt, damit bei künftigen wissenschaftlichen Untersuchungen eventuell auch die Tonlagerstätten identifiziert werden können.

Wer allerdings vorhabe, auf eigene Faust sich mithilfe von Metall-Detektor oder ähnlichen Hilfsmitteln als „Hobby-Archäologe“ zu betätigen, dem wird davon dringend abgeraten – Grabräuberei wird gerichtlich geahndet und bestraft.

Viele bereits gehobene archäologische „Schätze“ sind in Museen zu bewundern – im Tiroler Landesmuseum noch bis zum Beginn der Umbauarbeiten Ende Juni 2024 und in der Sonderausstellung zur Ur- und Frühgeschichte im Raum Wörgl im Museum Wörgl noch bis Ende September 2024 zu den Museumsöffnungszeiten jeweils donnerstags von 17-19 Uhr und samstags von 10-12 Uhr.

- Der Heimatmuseumsverein Wörgl lud am 14. Mai 2024 in der Astnerstube des Kirchenwirtes zum Vortrag mit Mag. Wolfgang Sölder über die Ur- und Frühgeschichte im Raum Wörgl.

- Archäologische Funde aus Wörgl – Folie aus dem Vortrag von Mag. Sölder.

- Am Scheiberfeld wurde ein spätbronzezeitliches Siedlungsareal entdeckt – Folie aus dem Vortrag.

- Mag. Wolfgang Sölder erläuterte die archäologischen Fundorte am Egerndorfer Feld sowie jene Flächen, die noch als archäologisches Erwartungsgebiet gelten. Dazu zählt auch das Areal, auf dem ein Schwimmbadneubau derzeit in Diskussion ist.

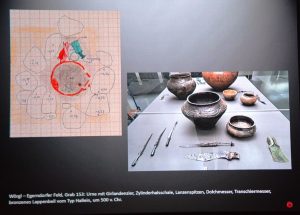

- Funde aus dem Egerndorfer Wald – Folie aus dem Vortrag.

- Grabbeigaben wie die zahlreichen Astragale (Sprunggelenkknöchelchen) zeigen – hier wurde ein reicher Mensch bestattet – Folie aus dem Vortrag.

- Zu den Motiven der Grabbeigaben zählte die Sonnenbarke (links im Bild) – ein Schiff, das die Sonne über das Firmament zieht…. Folie aus dem Vortrag.

- Funde vom Egerndorfer Feld – mit der Besonderheit der Spiralhütchen-Nadel – Folie aus dem Vortrag.

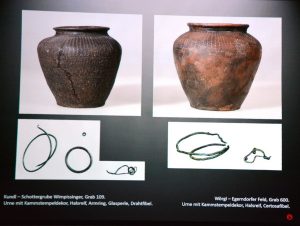

- Funde aus dem Egerndorfer Feld und aus der Wildschönau – Folie aus dem Vortrag.

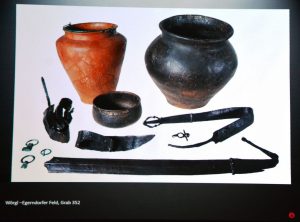

- Funde aus Wörgl – Folie vom Vortrag.

- Funde aus dem Egerndorfer Feld – Folie vom Vortrag.

- Die archäologischen Funde wurden exakt dokumentiert und sind erst zum Teil restauriert worden – Folie vom Vortrag.

- Urnen und Grabbeigaben – in diesem Grab wurden drei Männer bestattet, Folie vom Vortrag.

- Detailaufnahmen von Funden aus dem Egerndorfer Feld – Folie vom Vortrag.

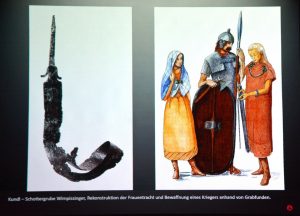

- Im Landesmuseum Ferdinandeum sind auch archäologische Funde aus Kundl ausgestellt – Folie vom Vortrag.

- Ähnliche Funde aus Kundl und Wörgl – Folie vom Vortrag.

- Ein Einblick ins Depot der Archäologie – Folie vom Vortrag.

- Die Protagonisten in der Restaurierungswerkstätte der Archäologischen Sammlung des Ferdinandeums: Jaime Pascual Sanz, Gerhard Lochbihler und im Ehrenamt Ruth Weber-Majorkovits – Folie vom Vortrag.

- Der Vortragende Mag. Wolfgang Sölder (rechts) freute sich über den Besuch von Hansi Strasser, der als Eigentümer des Egerndorfer Feldes die Archäologen bei ihrer Arbeit unterstützte.