Am 15.Mai 1955 wurde nach zehnjähriger Besatzungszeit der Österreichische Staatsvertrag unterzeichnet. Vor 80 Jahren endete im Mai 1945 der 2. Weltkrieg. Anlass für das Museum Wörgl, am 9. Mai 2025 zu einem Zeitgeschichte-Themenabend einzuladen, bei dem das Kriegsende aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wurde.

Das Tagungshaus Wörgl fasste längst nicht alle Interessierten, die sich für die Veranstaltung des Museum-Teams in Kooperation mit dem Anne Frank Verein Österreich angemeldet hatten. Als Repräsentant der Stadtgemeinde erinnerte eingangs Wörgls Kulturreferent Sebastian Feiersinger an die dramatischen Folgen des Krieges, insbesonders der Luftangriffe, für die Wörgler Bevölkerung.

Mittels Filmbeitrag mit historischem Bildmaterial u.a. aus dem Wörgler Stadtarchiv erfolgte der Einstieg in den Zeitzeugenbericht von Lorenz Blattl, der das Kriegsende als 6-Jähriger in Wörgl erlebte. Am 6. Mai 1945 endete in Tirol der 2. Weltkrieg. In Wörgl am Tag zuvor – kampflos marschierten nach turbulenten Wochen am 5. Mai US-Truppen ein, denen ab 9. Juli 1945 französische Besatzungssoldaten folgten. Wörgl wurde durch die Bahn-Infrastruktur zum Angriffsziel für Luftangriffe der Alliierten, die zu großer Zerstörung durch wiederholte Bombardierungen führten. Die Opferbilanz in der Wörgler Bevölkerung ist hoch – 238 gefallene und 32 vermisste Soldaten. Bei den Luftangriffen sterben 69 Menschen, wie Hans Gwiggner im Wörgler Heimatbuch festhält.

Blattls Elternhaus samt Betrieb stand in der Bahnhofstraße gegenüber vom CityCenter und damit unweit der bombardierten Bahnanlagen. Detonationen in unmittelbarer Nähe ließen alle Fensterscheiben bersten, beschädigten Haus und Garten. Die Familie hatte Glück, floh am 23. Februar aus der Stadt Richtung Möslbichl. „Wir suchten vor den Tieffliegern Schutz unter einer Brücke und sahen von da aus die Bombenabwürfe auf den Wörgler Bahnhof“, erzählte Blattl. Über 1000 Bomben wurden an diesem Tag ausgeklinkt – nicht alle detonierten sofort. Noch heute werden „Blindgänger“ gefunden.

An eine Rückkehr ins Haus war nicht zu denken – die Familie kam beim Gruberbauern unter, blieb bis Kriegsende, während der Vater täglich mit dem Fahrrad in die Stadt fuhr. Um aufzuräumen, aber auch, um bei der örtlichen Widerstandsgruppe rund um Rupert Hagleitner mitzuwirken. Dieser schloss sich der deutsche Wehrmachts-Major Josef Gangl an und übernahm deren Führung. Aufgabe der Männer war es, eine kampflose Übergabe Wörgls vorzubereiten.

Befreiung der NS-Gefangenen in Schloss Itter

Gangl erlebte das Kriegsende nicht mehr – er war das einzige Todesopfer bei der Befreiung hochrangiger französischer Gefangener, die auf Schloss Itter vom NS-Regime interniert waren. Das Gefecht, bei dem amerikanische Soldaten Seite an Seite mit deutschen Wehrmachtsoldaten und Männern der Wörgler Widerstandsgruppe gegen SS-Einheiten kämpften, wird vom amerikanischen Militärhistorischer Stephen Harding im Buch „Die letzte Schlacht“ ausführlich geschildert. Diese kuriose Allianz inspirierte Filmemacher ebenso wie die schwedische Metal-Band Sabaton zu ihrem Hit „The Last Battle“.

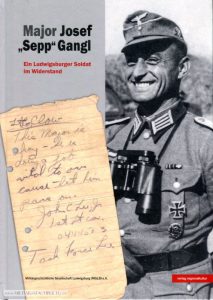

Für den Zeitgeschichte-Themenabend schilderte der Wörgler Historiker Mag. Helmut Wechner anhand vielfältiger Quellen die Ereignisse der letzten Kriegstage und Gangls Biografie. 19010 in Regensburg geboren, kam Josef Gangl 1928 zur Reichswehr in Ludwigsburg, wo seine militärische Karriere startete. 1935 heiratete er seine Frau Walpurga, ihre zwei Kinder mussten ohne den Vater aufwachsen. Wehrmachts-Einsätze mit der Werferbatterie führten Gangl an die Westfront ebenso wie zum Russland Feldzug. Nach mehrfachen Beförderungen und Auszeichnungen kam er im Frühjahr 1945 als Major nach Wörgl. Anbetracht der vorrückenden Amerikaner erkannte Gangl die Sinnlosigkeit des Krieges – anstatt des Befehls, „die Alpenfestung zu verteidigen“, schloss sich Gangl mit Soldaten seiner Einheit dem Wörgler Widerstand an. Statt der Durchhalteparolen setzte er nun alles daran, Wörgls sinnlose Verteidigung zu verhindern.

Schloss Itter war ab 1943 als Außenstelle des KZ Dachau ein Internierungslager. „Es war bei Todesstrafe verboten, die Identität der Gefangenen zu verraten“, so Wechner. Unter den 14 festgehaltenen hochrangigen französischen „Ehrenhäftlingen“ waren Politiker wie die Premierminister Daladier und Reynaud, der Gewerkschaftsführer Jouhaux, der Tennis-Star und Feuerkreuzler Borotra und Offiziere. Als die SS-Bewacher Anfang Mai 1945 das Weite suchten, fürchteten die Gefangenen aufgrund umherziehender SS-Gruppen um ihr Leben und sandten Boten aus, um Hilfe zu holen. Das veranlasste Gangl zum Handeln. Er fuhr den von Kufstein anrückenden amerikanischen Truppen entgegen und fand Gehör bei Captain John Lee.

Am 4. Mai rückten Amerikaner, Wehrmachtsoldaten und Widerständler auf Schloss Itter vor, verteidigten es gegen rund 150 fanatische SS-ler mit schwerer Artillerie. Gegen den Rat von Lee griffen auch die Gefangenen selbst zu den Waffen. Während den Verteidigern bereits die Munition ausging, kamen am 5. Mai nachkommende amerikanische Truppen mit Panzern zu Hilfe und drängten die SS zurück. Gangl geriet beim Gefecht ins Visier eines SS-Scharfschützen und wurde im Schlosshof tödlich getroffen. Um 20 Uhr war der Kampf zu Ende – an die 100 SS-ler wurden gefangen genommen. Gangl wurde am 9. Mai 1945 im Wörgler Friedhof begraben – dort erinnert noch ein Gedenkstein an ihn, ebenso wie die nach ihm benannte Straße sowie seit 2015 eine Gedenktafel an NS-Opfer im Kirchhof.

„Zur Heldenverehrung Gangls wurden auch kritische Stimmen laut, er sei ein Verräter und habe sich mit dem Feind verbündet. Die Familie hat darunter gelitten. Gangl wird als Verfolgter des NS-Regimes geführt und erhielt 2021 eine Gedenktafel in Ludwigsburg“, erklärte Wechner und endete mit einem Zitat von Gangls Sohn Norbert, der seinem Vater ein Buch gewidmet hat – Gangl sei „in ein falsches Leben entlassen worden und in ein richtiges eingebogen.“

Besatzungszeit in der französischen Zone

Während der Besatzungszeit von 1945-1955 sind nach dem Einmarsch der Amerikaner in Wörgl französische Truppen stationiert. Wobei weder die GI´s noch die Franzosen die Kaserne als Unterkunft nützen.

Flüchtlingslager in Söcking

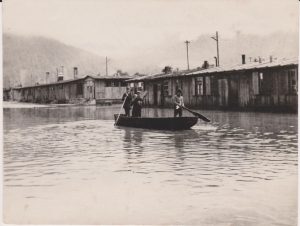

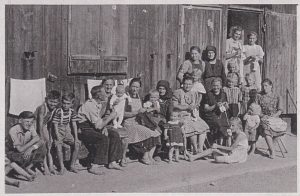

Kein Angriffsziel der Alliierten war das Durchgangslager Wörgl in Söcking, das auf ehemaligem Krankenhausgrund 1941 eingerichtet wurde. Von 1942 bis 1944 wird das DULAG Wörgl vom Landesarbeitsamt betrieben. Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene kommen mit der Bahn, werden auf ihren Gesundheitszustand untersucht und zu Arbeitseinsätzen verteilt. Bei einer Aufnahmekapazität von 750 bis 800 Personen sind teilweise bis zu 1.200 Menschen untergebracht. Von Mai 1942 bis September 1944 werden 34 Transporte mit fast 32.000 Personen durchgeschleust.

Opfer des NS-Regimes

Zur Opferbilanz des Nationalsozialistischen Regimes zählen neben Kriegsopfern Menschen, die aus rassistischen, religiösen oder politischen Motiven verfolgt und umgebracht wurden wie Josefine und Alois Brunner, Stefan Valentinotti, die Familie Gottlieb, Anna Gründler und Euthanasieopfer. An sie erinnern in Wörgl Gedenkstätten im Friedhof, im Kirchhof und am Bahnhofsvorplatz.

Jüdische Familie überlebte dank Zivilcourage

Eine Hollywood-reife Untertauch-Geschichte recherchierte Aaron Peterer vom Anne Frank Verein Österreich für den Zeitgeschichte-Abend – das Schicksal der jüdischen Familie Dann aus Berlin. Irene und ihre beiden Töchter Eva und Marion überlebten die NS-Zeit in Tirol dank dem Mut und der Zivilcourage Einheimischer in Schwaz, am Achensee, in der Wildschönau und am Penningberg in Hopfgarten, die trotz Gefahr für das eigene Leben die Frauen von Mai 1943 bis Kriegsende versteckten.

Aaron Peterer arbeitet für das Anne Frank Haus in Amsterdam, richtet weltweit Workshops und Ausstellungen aus und weiß, dass „das Tagebuch der Anne Frank Hoffnung, Mut und Inspiration“ verbreitet. Das Tagebuch inspirierte auch Irene Dann, ihre Fluchtgeschichte nieder zu schreiben, die sie auf abenteuerlichem Weg nach Tirol führte.

Peterer erfuhr erstmals beim Museumshoagascht im Dezember 2024 von Georg Breitenlechner, dass dessen Mutter half, in der NS-Zeit Juden zu verstecken. Die erste wissenschaftliche Arbeit über „Vier jüdische U-Boote in Tirol“ verfasste Martin Achrainer 1996. Zur Rekonstruktion der Ereignisse dienten Peterer Interviews mit Marion und Eva, Irene´s Manuskript und deren jahrzehntelanger Briefwechsel mit den Familien in Tirol.

1938 wurde Dr. Richard Dann seine ärztliche Approbation aberkannt, worauf er in die USA auswanderte und seine Familie nachholen wollte. Die Voraussetzungen dazu fehlten – und als es 1942 möglich war, mussten Irene, Marion und Eva bereits Zwangsarbeit leisten und durften nicht mehr ausreisen. Dr. Rudolf Ruhmann, Freund der Familie und ebenfalls Jude, war bereits in Tirol untergetaucht und ermutigte Irene zur Flucht nach Tirol. Mit gefälschten Papieren machte sie sich mit ihren jugendlichen Töchtern Eva und Marion mit der Bahn im Mai 1943 auf den Weg.

Viele bange Momente – und dann ein Schock bei der Ankunft. Eine Urlauberin aus Berlin erkannte Irene von der Fabriksarbeit und verfolgte sie vom Bahnhof weg bis zur Familie Niedrist. Die Frau informierte die Gestapo – nur durch Glück blieb das Versteck im Keller unentdeckt. Damit war klar – es mussten neue Unterkünfte gefunden werden. Die Kontakte Ruhmanns halfen weiter. Die Familie musste sich trennen – und verteilte sich auf immer wieder wechselnde Verstecke auf der Gaisalm am Achensee, in Schwaz, beim Niederauer Volksschullehrer Heinz Thaler und auf Bauernhöfen von Penningberg bis Thierbach.

Die Gefahr, entdeckt oder angezeigt zu werden, begleitete sowohl die Verfolgten wie auch die couragierten HelferInnen. Eva, die auf der Gaisalm mitarbeitete, drohte der Verrat an die Gestapo durch eine eifersüchtige Bekannte – für sie musste schnell ein neues Versteck her, das auf Vermittlung des ehemaligen Hopfgartner Bürgermeisters bei der Familie Prem des Osl-Bauern gefunden wurde. Dort wurde sie wie eine eigene Tochter aufgenommen. Wurden zu viele Fragen gestellt, wechselten die Verstecke – so verbrachte Eva die letzten Kriegswochen in Thierbach.

Was sich in den letzten Kriegstagen im Haus der Familie des Volksschullehrers Heinz Thaler abspielte, ist an Dramatik kaum zu überbieten. „Im Schulhaus war eine SS-Familie ebenso einquartiert wie jüdische Flüchtlinge und im Keller Waffen des Widerstandes – diese wurden bei der Befreiung von Schloss Itter verwendet“, schilderte Aaron Peterer. Die Lage eskalierte, doch glücklicherweise ohne Folgen für Eva, die gemeinsam mit dem versteckten jüdischen Arzt zu den Amerikanern nach Wörgl fuhr, um den SS-Mann zu melden. Dort glaubte man den beiden zunächst nicht, dass sie Juden waren – erst am Tag darauf wurde der SS-Mann verhaftet.

„Wie war der Alltag der Helfer und der Untergetauchten? Es gab auch heitere Momente, oft drohte aber Gefahr. Bei Besuch versteckten sich die Frauen im Keller oder in der Speis. Wie war da der Schulbetrieb möglich? Extra-Wäsche auf der Leine fiel ebenso auf wie Rauch aus dem Schornstein, wenn alle am Feld waren. Die Frauen wurden dann als Bombenflüchtlinge ausgegeben. Eva bekam sogar das Kassettl der Prem-Bäuerin, um beim Ausgang nicht aufzufallen. Vorzu wurden auch Nachbarn eingeweiht“, fand Peterer heraus. In der Wildschönau wussten an die 150 Leute von den versteckten Juden – aber keiner verriet sie! Eine späte Würdigung erhielten jene Familien, die Irene, Eva und Marion bei sich versteckten und ihnen damit das Leben retteten: „2014 wurden 9 Personen aus Tirol von der internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern ausgezeichnet.“

Irene Dann lebte mit ihren Töchtern Eva und Marion ab Mai 1945 rund ein Jahr lang noch in Wörgl, bevor sie 1946 in die USA auswanderten und die Familie das Wiedersehen mit Richard feiern konnte. Aaron Peterer nahm Kontakt mit Nachkommen der Familie Dann in den USA auf. Kimberly Tremlett aus Massachusetts schildert die Fluchtgeschichte ihrer Großmutter Eva online – auch um die Taten der HelferInnen nicht zu vergessen.

Infos zur Fluchtgeschichte der Familie Dann, über Wörgler NS-Opfer und die praktische Arbeit des Anne Frank Vereins mit SchülerInnen bei Medien-Workshops und Memory-Walks ergänzen die laufende Sonderausstellung „100 Jahre Friedensarbeit“, die im Museum Wörgl noch bis September 2025 zu sehen ist. Museumsöffnungszeiten sind jeweils dienstags von 17-19 und samstags von 10-12 Uhr.

- Einlass beim Zeitgeschichte-Abend „80 Jahre Kriegsende – Wörgl erinnert sich“: Mag. Marlies Wohlschlager und Markus Jäger vom Museumsvorstand.

- Die Infotafeln zur Veranstaltung werden künftig im Rahmen der Sonderausstellung „100 Jahre Friedensarbeit“ im Museum Wörgl bis September 2025 ausgestellt.

- Über 100 Interessierte fanden sich zum Zeitgeschichte-Abend des Museumsvereines im Tagungshaus Wörgl ein.

- Zeitzeuge Lorenz Blattl und Moderatorin Veronika Spielbichler.

- Mag. Helmut Wechner beim Vortrag über die Befreiung der NS-Gefangenen auf Schloss Itter.

- Major Sepp Gangl starb bei der Befreiung von NS-Gefangenen auf Schloss Itter am 5. Mai 2025 – seine Lebensgeschichte wird in diesem Buch ausführlich geschildert. Foto: Militariafachbuch.com

- 1948 überschwemmte Hochwasser das DULAG-Barackenlager in Söckingen, das ab 1944 als Flüchtlingslager verwendet wurde. Foto: Museum Wörgl/Kittl

- 1951 war im Barackenlager Söcking ein Kindergarten eingerichtet, in dem 38 Kinder betreut wurden. Foto: Museum Wörgl/Kittl

- Das Barackenlager in Söcking wurde ab 1945 von der UNRA geführt – diese UN-Organisation war zuständig für die Rückführung von „displaced persons“ nach dem 2. Weltkrieg. Foto: Museum Wörgl/Kittl

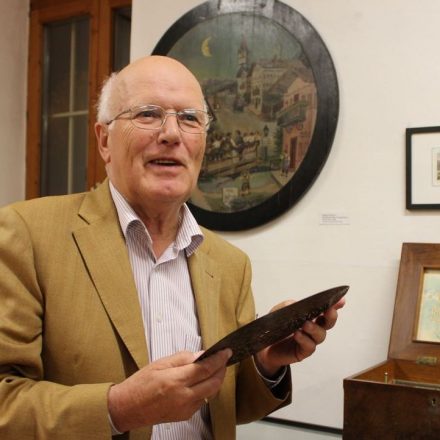

- Aaron Peterer vom Anne Frank Verein recherchierte die Untertauch- und Fluchtgeschichte der jüdischen Familie Dann aus Berlin, die sie auch nach Wörgl führte.

- Eva und Marion Dann kurz vor ihrer Ausreise in die USA 1946 – Aaron Peterer erzählte ihre Geschichte.

- Das Museums-Team mit Referenten – v.l. Aaron Peterer, Obmann Andy Winderl, Obm.Stv. Veronika Spielbichler, Zeitzeuge Lorenz Blattl, Kulturreferent Sebastian Feiersinger, Mag. Helmut Wechner und Mag. Marlies Wohlschlager.