Archäologische Ausgrabungen zählen in Wörgl und Umgebung seit Jahrzehnten schon fast zum gewohnten Anblick. Hier am Tälerschnittpunkt liegt ein „Hotspot“ für alle, die sich für unsere Vorfahren und ihre Lebensweise interessieren. Deren Hinterlassenschaften finden sich nicht nur im Tal, auch am Berg – und von neuesten Erkenntnissen berichteten auf Einladung des Wörgler Museumsvereines am 12. September 2025 die beiden Archäolog:innen Julia Haas und Roman Lamprecht von der Leopold-Franzens Universität Innsbruck.

Vor dem spannenden Vortrag im ausgebuchten Kulturraum überreichten die Beiden die bei jüngsten Untersuchungen entdeckten Funde vom Grattenbergl an Andy Winderl, den Obmann des Museumsvereines, der sich über den Bestandszuwachs an frühgeschichtlichen Artefakten freut.

Archäologen dürfen, was ohne entsprechende Genehmigung durch das Bundesdenkmalamt illegal ist –mit Metalldetektoren und weiteren technischen Geräten auf die Suche nach Besiedelungsresten im Boden begeben und diese ausgraben. Zum Arbeitsfeld der Archäologie zählt weiters die Analyse in Zusammenarbeit mit Laboren sowie das Ausprobieren früherer Kulturtechniken (Experimentelle Archäologie).

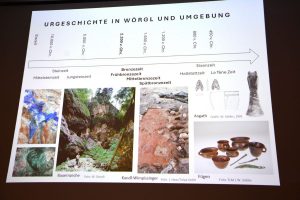

Wobei unerwartete Funde immer wieder zur Überarbeitung des bisherigen Wissenstands führen – wie jüngst die Entdeckung 100.000 Jahre alter Funde in der Tischoferhöhle bei Kufstein und damit dem Nachweis von menschlicher Besiedelung bereits vor der letzten Eiszeit, die vor 10.000 Jahren endete.

Funde aus der Jungsteinzeit

Julia Haas, die aus dem Tiroler Oberland stammt, und Roman Lamprecht aus Kundl nahmen für ihre spannende Reise in die Vergangenheit das Tiroler Unterland ins Visier. Ab der Jungsteinzeit (5.500-2.800 v. Chr.) belegen Steinwerkzeuge aus Kirchbichl, Breitenbach und Angath menschliche Aktivitäten.

Besonders reichhaltig sind die Funde ab der Bronzezeit (ab 2.200 v. Chr.). In Tirol finden sich zahlreiche Erzlagerstätten, Malachit und Azurit im Gestein weisen auf Kupfervorkommen hin. „Das hier gewonnene Kupfer wurde mit Zinn, das z. Bsp. aus Cornwall oder Sachsen stammte, zu Bronze verarbeitet. „Damals bestand regelrecht eine Bergbau-Industrie“, folgern die beiden Archäolog:innen. Die bedeutendsten Abbaugebiete Tirols befinden sich im Bereich der Kelchalm und Jochberg (Bez. Kitzbühel) sowie Schwaz-Brixlegg (z. Bsp. Bauernzeche oder Gratlspitz).

Bronzezeit-Elite

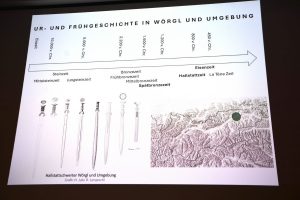

„Die reich ausgestatteten Urnengräber aus dieser Zeit zeigen, dass hier eine Elite gelebt hat“, erklärte Haas. Die handwerklichen Fähigkeiten und die bereits „hohe metallurgische Kunst“ werden anhand von Grabbeigaben oder auch anhand rituell abgelegter Schwerter ersichtlich. Fast die Hälfte der rund 20 in Tirol gefundenen bronzezeitlichen Schwerter, die nicht aus Grabkontexten stammen, wurden im Raum Wörgl und Umgebung gefunden.

„Mit der Eisenzeit verbinden viele den Begriff der „Kelten“. Das ist aber nicht ein Volk, sondern benannte die Gebiete von der Donau bis nach Marseille“, erklärte Haas.

Frühzeitlich besiedelt: das Grattenbergl

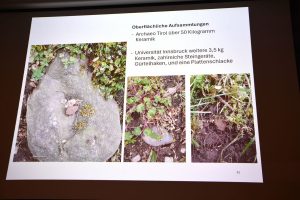

Anhand einer historischen Karte erläuterte Haas die herausragende Lage des Grattenbergls, von dem aus man einen guten Überblick übers Inntal und den Eingang ins Brixental hat und das für Archäolog:innen seit dem 19. Jahrhundert reichhaltige Funde bereithielt. Haas und Lamprecht nahmen im April 2023 das Grattenbergl nochmals mittels geomagnetischer Untersuchung in vier Messfeldern an der Ostseite ins Visier, wobei eine Fläche von 1.769 Quadratmetern untersucht wurde. Dabei wurden feuererhitzte Steine und Keramik gefunden, auch Hinweise auf die Verhüttung von Kupfer (Schlacke und Gebläsetopfdüse) wurden entdeckt.

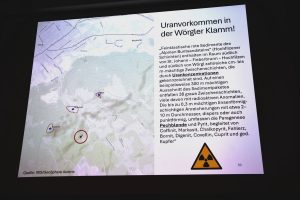

Uran in der Wörgler Klamm

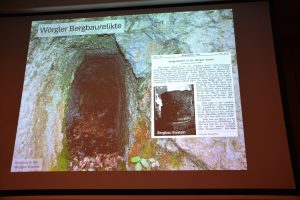

„Südlich des Inns befinden sich viele Kupferlagerstätten, nicht alle wurden aber in der Ur- und Frühgeschichte genutzt“, erklärte Roman Lamprecht, der auf bekannte Vorkommen im Raum Schwaz-Brixlegg, in Kitzbühel-Jochberg sowie im salzburgischen Viehhofen und Mitterberg hinwies. Relikte des Bergbaues finden sich beispielsweise am Eisstein und in der Wörgler Klamm, wo sogar Uran-haltiges Gestein vorkommt, welches allerdings keine Bedeutung für die Urgeschichte hatte.

Prähistorischer Bergbau im Brixental

Im Rahmen eines Projektes der Universität Innsbruck gingen Haas und Lamprecht im Brixental den Spuren frühgeschichtlichen Bergbaues nach und machten dabei interessante Entdeckungen: „Geländeformen geben Hinweise“, schilderte Lamprecht einen der Anhaltspunkte, von denen aus mit minimalinvasiven Suchschnitten und Metalldetektoren nach Material gesucht wird, wobei auch eine digitale Kartierung der Befunde und Funde vorgenommen wird.

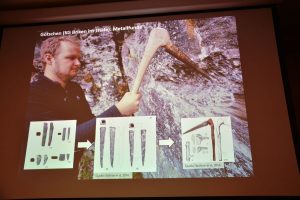

„Am Götschen in Brixen befindet sich der bekannteste und größte prähistorische Bergbau des Brixentales. Das Suchfeld liegt inmitten einer Skispiste. Hier wurden großflächige Haldenstrukturen erschlossen, mit Abbau und Aufbereitung. Das ist der bisher älteste nachgewiesene Bergbau in ganz Tirol“, teilte Lamprecht mit.

Auf der Kraftalm bei Itter entdeckten die Archäolog:innen 10 Meter lange Feuersetzungen am Berg. Dabei sprengten die prähistorischen Bergleute durch das Entzünden von Feuern mit der entstehenden Hitze das darüberliegende kupferhaltige Gestein kuppelförmig aus (das sogenannte „Feuersetzen“). „Hier befand sich das zweitgrößte entdeckte Montanrevier des Brixentals“, so Lamprecht. Interessantes Detail am Rand: im prähistorischen Bergbau spielte das im Fahlerz vorhandene Silber keine Rolle, das Metall fand keine Verwendung.

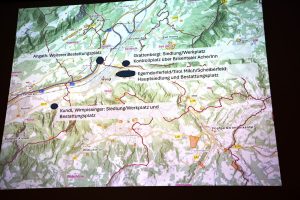

Wörgl war strategische Schlüsselstelle

„Der Raum Wörgl war eine strategische Schlüsselstelle und spielte eine große Rolle bei der Verteilung der Metalle“, erklärte Julia Haas. Das lässt sich aus dem umfangreichen Egerndorfer Gräberfeld schließen, aber auch aus Ausgrabungen in Kundl und aktuell in Angath, wo im Zuge des Baues der neuen Unterinntaltrasse der Bahn ein weiterer Bestattungsplatz gefunden wurde.

Aufmerksamkeit ernten bei den Wissenschaftler:innen auch die aktuellen archäologischen Grabungen der Wörgler Firma Talpa am Scheiberfeld, auf dem das „Wörgler Badl“ gebaut werden soll. „Es müssen Tausende gewesen sein, die im Raum Wörgl bestattet wurden“, schließt Haas aus den bisherigen Grabungen.

Bei solchen „Rettungsgrabungen“ werden die Funde von den Archäolog:innen dokumentiert. Leider würden Funde oft „weggebaggert“, bedauert Lamprecht und weist darauf hin, dass archäologische Hinterlassenschaften offiziell zu melden sind.

Weitere Funde erwartet

Es gibt amtlich ausgewiesene Funderwartungsgebiete – wenn da gebaut werden soll, sind Archäolog:innen immer dabei. So wie beim Scheiberfeld. Was passiert mit den Funden? Wem gehören sie und wer zahlt für die Grabung? – lauteten weitere Publikumsfragen. „Die Funde gehören rein rechtlich zur Hälfte dem Grundeigentümer und zur Hälfte dem Finder. Grundsätzlich müssen die Kosten vom Bauherrn getragen werden, es gibt allerdings die Möglichkeit eine Förderung durch das Bundesdenkmalamt zu beantragen,“, erklärte Lamprecht. Die Suche dürfe nur mit Erlaubnis des Grundeigentümers erfolgen. Anders ist die Rechtslage beispielsweise im Nachbarland Bayern – während bei uns alles privat ist, gehören dort alle Funde dem Staat („Schatzregal“).

So ist nicht verwunderlich, dass Archäolog:innen wie Julia Haas und Roman Lamprecht keine Freude mit all den illegalen, mit Metalldetektoren ausgerüsteten Hobby-Schatzgräber:innen haben, die mit ihren Aktivitäten wichtige Spuren unserer Vorfahren unwiederbringlich zerstören. Denn Archäolog:innen haben nicht nur den Fundgegenstand im Blick, sondern das gesamte Umfeld, das über das Leben unserer Vorfahren Aufschluss gibt.

- Die beiden Archäologen Julia Haas und Roman Lamprecht übergaben zwei Kisten mit Ausgrabungsfunden vom Grattenbergl an Museums-Obmann Andreas Winderl.

- Julia Haas und Roman Lamprecht vom Institut für Archäologien an der Universität Innsbruck beim Vortrag im Kulturraum.

- Museumsobmann Andreas Winderl begrüßte zur archäologischen Spurensuche in Wörgl und Umgebung.

- In verständlicher Form vermittelten die beiden Archäologen ihr umfangreiches Wissen über die Ur- und Frühgeschichte.

- Zu den Besonderheiten zählen die gefundnen Hallstattschwerter aus Wörgl und Umgebung.

- Funde am Gratttenbergl.

- Wörgler Bergbaurelikte finden sich in der Wörgler Klamm und am Eisstein.

- Interessantes Detail: Uranvorkommen in der Wörgler Klamm.

- Der prähistorische Bergbau in Brixen am Götschen liegt unter einer Skipiste.

- Roman Lamprecht demonstriert die prähistorische Abbauweise.

- Diese Höhlen auf der Kraftalm bei Itter entstanden durch Feuersprengungen prähistorischer Bergleute – beide wurden „befüllt“ – eine mit Müll, die andere als Mariengrotte.

- Bei den Grabungen auf der Kraftalm wurde eine große prähistorische Montanlandschaft auf der Hohen Salve entdeckt.

- Archäologische Fundstätten in Wörgl und Umgebung.

- Ein kleines Dankeschön für die beiden Vortragenden – Produkte vom Unterkrumbacher Hof in Wörgl, in dessen Obstanger mitten in der Stadt im Boden eine römische „Villa Rustica“ ruht.

- Roman Lamprecht und Julia Haas im Museum Wörgl, in dem archäologische Funde seit der Bronzezeit dokumentiert und ausgestellt sind.