Wer seine Kinder schützen will, postet sie nicht im Internet und beschränkt den Zugang zu Smartphones und digitalen sozialen Netzwerken – mit dieser klaren Botschaft wandte sich am 13. November 2025 die Bildungsexpertin, Digitalbotschafterin und Buchautorin Silke Müller an das Publikum ihres Vortrages „Unsere Kinder im Haifischbecken der sozialen Medien“ auf Einladung des Montessorihauses Wörgl im vollen Saal im Komma Wörgl.

„Unsere Kinder wachsen in einer komplett anderen Welt auf als wir. Früher war alles analog – und jetzt wächst die erste Generation mit KI auf“, erklärte Renate Höger, Geschäftsführerin des Montessorihauses Wörgl und Obfrau des Vereines „Lernen fürs Leben“ einleitend den Beweggrund für die Privatschule und Kinderbetreuungseinrichtung, die Schattenseiten von Social Media ins Visier zu nehmen.

Eine Reise in den Abgrund

„Kinder sind unbefangen, unbeschwert, wollen dabeisein, auch im Netz. Sie sehen das Smartphone bei ihren Eltern, das gehört dazu“, leitete Silke Müller die „Reise in den Abgrund des Social Media-Haifischbeckens“ ein und rief in Erinnerung, dass hinter den diversen Netzwerkanbietern die Interessen von Big Tech-Konzernen stehen, die mit Daten Geld verdienen und sich nicht ausreichend um Kinder- und Jugendschutz kümmern: „Wenn man einem achtjährigen Kind das Smartphone in die Hand drückt, ändert sich ab diesem Zeitpunkt die Kindheit!“

Während die Eltern noch der „Facebook-Generation“ angehören, tummeln sich die Jungen längst auf anderen Kanälen: „Derzeit steht Snapchat an 1. Stelle“, so Müller. Eine Plattform zur Selbstdarstellung im Netz, bei dem die „Freunde“ immer sehen, wo die anderen sind. Ein Netzwerk, „das auch viele pädophile Kriminelle nützen!“ Aber nicht nur dort – ebenso problematisch seien TikTok, Instagram oder youtube-shorts. „Es braucht eine Zähmung sozialer Netzwerke und das Wissen und Aufklärung über deren Schattenseiten“, betonte Müller und präsentierte Umfrage-Ergebnisse zum Medienkonsum und dessen Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche.

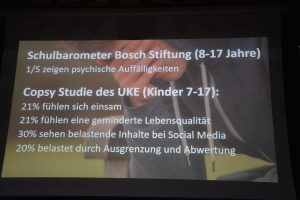

Verbrachte die Jugend einer deutschen Postbank-Studie zufolge 2023 noch 69,9 Stunden pro Woche im Internet, waren es 2024 bereits 71,5 Stunden – mit steigender Tendenz auf allen Geräten, wobei da auch mehr Online-Zeit für Schule, Studium und Beruf eingerechnet ist. Das Schulbarometer der Bosch-Stiftung für 8-17jährige weist bei 21 % psychische Auffälligkeiten aus. Der Copsy-Studie (7-17 Jahre) fühlen sich 21 % einsam, 21 % empfinden eine geminderte Lebensqualität, 30 % sehen belastende Inhalte auf social media und 20 % sind belastet durch Ausgrenzung und Abwertung.

Noch schlimmer schaut´s bei Analysen der JIM-Studie für 12-19jährige aus: 58 % sehen Fake News, 51 % beleidigende Kommentare, 42 % radikale politische Ansichten, 40 % Verschwörungstheorien, 39 % Hassbotschaften, 23 % pornografische Inhalte (wobei diese Zahl lt. Müller höher sein dürfte) und 30 % erfuhren sexuelle Belästigung.

Wobei problematische Inhalte nicht nur via social media den Weg ins Kinderzimmer finden, sondern auch über die Onlinespielewelt oder Plattformen wie spotify: „Die wenigsten Eltern wissen, dass Plattformen wie youtube, whatsApp oder spotify zusammenhängen und ansteuerbar sind“, so Müller. Dazu komme, dass Kinder selbst problematische Inhalte von anderen Handys abfilmen und posten. Was beim ersten Hinsehen lustig aussieht, kann sich wie bei Robox zur Anleitung zum Verstecken von Leichen, als Nazi-Spiel, Sex-Spiel oder Shooting-Game entpuppen.

Silke Müller lässt sich beim Finden solcher Inhalte von Jugendlichen die Tipps geben. Und da gibt´s Links zum Köpfen von Frauen und Streams von Kriegsfronten wie in der Ukraine, in Ghaza oder von Massakern im Sudan – alles live.

Lebensgefährlich werden fragwürdige Challenges, etwa gefährliche Fotoshootings wie die „Blackout-oder die Würge-Challenge“ bei tiktok. Dabei geht es darum geht, bis zur Bewusstlosigkeit zu hyperventilieren oder zu würgen, das zu filmen und zu posten. Oder Fotoshootings an „Lost places“, bei denen es schon zu tödlichen Unfällen kam. Über solche lebensgefährliche Trends gäbe es keine Infos bei den Erwachsenen, auch keine Warnungen an Schulen für PädagogInnen.

„Cybermobbing hat heute eine andere Qualität – das bedeutet 24 Stunden 7 Tage die Woche seelische Belastung“, so Müller. Auch die Radikalisierung im Netz habe neue Dimensionen erreicht. „Ein Trend stellt Männer als Krone der Schöpfung dar und gibt an allem den Frauen Schuld. Dabei wird das Rollenbild vermittelt, dass die Mutter zuhause zu sein hat“, so Müller, die auch bei der Körperkultur gefährliche Trends ortet – etwa das Anpreisen von Abnehmspritzen zum Dünnsein.

„Die Inhalte finden die Kinder, KI-gesteuert über Algorithmen“, so Müller. Kinder werden angeleitet, sich selbst darzustellen und Tanzvideos zu sexualisierter Musik aufzunehmen und zu teilen – das alles im Zugriff von Pädophilen. „Man findet Tipps für selbstverletzendes Verhalten wie Ritzen und selbst dazu, wie man sich am besten umbringt“, so Müller.

Die KI bringe nun zusätzliche Herausforderungen. „Beim ersten Hinsehen meinen viele, KI ist cool. Testen Sie – anfangs war ich auch von den Antworten begeistert“, so Müller. Werden uns humanoide Roboter pflegen? Müller vermisst die ethische Diskussion, auch in anderen Gebieten. So sei „chatGPT voll von erotischen Inhalten.“ Beim Cybergrooming geben sich Pädophil-Kriminelle als Gleichaltrige aus und fordern Kinder und Jugendliche auf, Nacktfotos von sich zu machen und zu schicken – und erpressen dann weitere indem sie drohen, die bereits erhaltenen Bilder öffentlich zu posten. „Der Angriff auf unsere Kinder passiert, der Feind ist im Chat – jedes Kind erlebt das mittlerweile“, so Müller.

Und bei der KI wird´s noch gruseliger: Mit AI-Creations können Fotos und Filme derart manipuliert werden, dass sie jede Person überall auf der Welt zeigen können. Mit gravierenden Auswirkungen auf die Filmindustrie: So habe Hollywood-Legende Roland Emmerich zu seinem 70. Geburtstag festgestellt, dass der Film in Zukunft keine echten SchauspielerInnen mehr brauche. „Was können wir noch glauben? Was ist echt, was fake? Fotos und Videos sind nicht mehr verlässlich als Beweis“, so Müller. So habe ein 16jähriger mittels KI Nacktbilder von Schülerinnen erstellt. So würde auch KI-generierte Kinderpornografie mit echten Kinderbildern erzeugt, die von öffentlichen Internetseiten geholt werden.

Kinderschutz erfordert Umdenken

„Eltern und PädagogInnen haben eine hohe Verantwortung“, erklärte Müller und forderte ein „entschiedenes Umdenken“ beim Mediengebrauch: Kinder unter drei Jahren sollten überhaupt keine Bildschirmmedien nutzen, empfehle die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Zwischen drei und sechs Jahren an einzelnen Tagen maximal 30 Minuten im Beisein der Eltern, von 6-9 Jahren höchstens 30-45 Minuten täglich, von 9-12 Jahren maximal 45-60 Minuten und von 12-16 Jahre maximal ein bis zwei Stunden.

Müller plädiert dafür, das Jugendschutzgesetz um altersgerechten Mediengebrauch zu ergänzen: „Kein Smartphone vor 12 Jahren und keine anonyme Anmeldung im Netz, nur mehr mit ID“, lautet ihre Empfehlung. Eltern, die mittels Smartwatch ihre Kinder tracken, würden diesen nicht helfen: Statt zu wissen, wo sich das Kind aufhält, sollte das Kind lernen, Gefahren zu erkennen und richtig zu reagieren – das helfe wirklich.

Klar ist auch Müllers Ansage für den Smartphone-Gebrauch in der Schule – „auch nicht in der Pause!“ Kinder sollen Interaktion mit anderen Menschen lernen. Müller rät, wöchentliche Social Media-Sprechstunden an den Schulen einzurichten und im Unterricht digitale Kompetenzen zu vermitteln. Schulen sollten dabei Allianzen mit IT-Unternehmen eingehen, um immer am neuesten Stand zu sein.

Was den Einstieg in social media angeht, beruft sich Müller aufs Vorsorgeprinzip: „Kein Kind soll social media accounts bekommen, 13- bis 17jährige nur in Begleitung der Eltern.“ Wobei Müller sich für eine gesetzliche Regulierung ausspricht und auf dahingehende Petitionen an die Politik verwies. „Verbote regeln nicht alles, aber sie geben Orientierung“, räumt Müller ein.

Der Umgang mit Medien müsse ebenso wie Teilhabe gelernt werden. Ein „Familienvertrag“ könne Regeln für alle aufstellen, auch Eltern und Großeltern. Dabei gelte: „Das Smartphone nie zur Schlafenszeit im Kinderzimmer! Und das Allerwichtigste: Springen Sie Ihren Kindern an die Seite! Nicht die Eltern sollen den Kindern vertrauen, sondern die Kinder müssen uns vertrauen. Und nehmen Sie Ihrem Kind das Smartphone nicht weg – es ist unfassbar wichtig. Hören Sie den Kindern zu! Kinder brauchen Menschen zum Reden. Gehen Sie in Beziehung“, gab Müller den ZuhörerInnen mit auf den Weg.

„Jedes Posting im Netz ist ein digitaler Fußabdruck, den man nie wieder los wird“, rief Müller abschließend noch einmal ins Bewusstsein und riet, den Kindern viele „analoge Gegenangebote“ zur Freizeitgestaltung zu unterbreiten. Das Argument, dass viele Gleichaltrige schon ein Smartphone hätten, könne mit einem „Pakt“ entschärft werden – um von der digitalen Welt nicht ausgeschlossen zu sein, könne dem Kind angeboten werden, am Handy von Mama oder Papa gewisse Inhalte zu sehen.

„Lassen Sie Ihr Kind nicht allein im Internet“, lautete die klare Botschaft – und die gilt nicht nur fürs Smartphone, auch für jede Art von Bildschirm. Schulen rät Müller, Laptops am besten von IT-Firmen gut administrieren zu lassen und erst ab der 7. Klasse zu verwenden. Lehrpersonal habe „eine katastrophale Medienkompetenz, da braucht es verpflichtende Fortbildungen“, so Müller. Sie rät Schulen auch, keine Kinderfotos mehr zu posten bzw. nur mehr dann zu verwenden, wenn die Gesichter mit KI verändert werden.

Und ihr Tipp an Eltern: „Wer seine Kinder schützen will, darf sie nicht posten!“ Auch nicht als Baby! Wobei das Teilen in geschlossenen Privatchat-Gruppen wie bei WhatsApp derzeit noch durch End-zu-End-Verschlüsselung eine öffentliche Nutzung ausschließe – nicht aber bei der Status-Funktion. Silke Müller ging nach dem aufschlussreichen Vortrag auf Publikumsfragen ein und präsentierte mit einem Büchertisch empfehlenswerte Literatur zu einem Thema, das aufwühlt. Müller will vor allem auch die Politik aufrütteln, nicht der Lobbyarbeit der Tech-Konzerne zu erliegen, sondern auf die realen Bedrohungen und Herausforderungen mit entsprechender Gesetzgebung zu reagieren.

- Referentin Silke Müller und Renate Höger, Geschäftsführerin des Montessorihauses Wörgl.

- Großes Publikumsinteresse beim Vortrag über Soziale Online-Medien und Kinderschutz, zu dem Renate Höger im Komma Wörgl begrüßte.

- Silke Müller rät: Kein Smartphone unter 12 Jahren!

- Präsentationsfolie von Silke MÜller über Studien zum Mediengebrauch im jungen Alter.

- Nach dem Vortrag ging Silke Müller auf Fragen aus dem Publikum ein.

- Engagieren sich für Bewusstseinsbildung betreffend Social Media und digitale Medien: Renate Höger vom Montessorihaus Wörgl (links) und Bildungsexpertin Silke Müller (rechts).